Cette page a été traduite automatiquement et pourrait contenir des erreurs

Tirer les leçons des projets pilotes d’alerte précoce éclairée par le climat du DHIS2 pour développer des outils d’intelligence artificielle innovants et en libre accès

La recherche-action menée par l’UIO HISP, les groupes locaux HISP et les partenaires nationaux de santé publique au Mozambique et au Laos a contribué à la conception de la plateforme de modélisation Chap et à nos approches plus larges de la modélisation prédictive et de l’alerte précoce dans le cadre du projet DHIS2 pour le climat et la santé.

Les maladies infectieuses sensibles au climat, comme le paludisme et la dengue, représentent une menace importante pour la santé publique, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI). Par exemple, le Mozambique est considéré par l’OMS comme un pays à forte charge de morbidité pour le paludisme, où l’ensemble de la population est menacée. Par ailleurs, le Laos est confronté à une augmentation significative des infections et des décès dus à la dengue depuis 2023. Étant donné que des facteurs changeants influencent la répartition géographique et le calendrier des épidémies de paludisme et de dengue, les outils numériques qui permettent aux autorités sanitaires de prévoir l’évolution de la maladie peuvent les aider à planifier des interventions plus efficaces et plus rentables, ce qui pourrait réduire l’incidence du paludisme et sauver des vies.

Le Mozambique a été l’un des premiers pays à explorer l’utilisation des données sanitaires et météorologiques dans le DHIS2 afin de soutenir la modélisation prédictive et l’alerte précoce pour les maladies sensibles au climat, en particulier le paludisme. Avant le lancement en mars 2024 du projet DHIS2 for Climate & Health financé par Wellcome et dirigé par le site Centre HISP de l’université d’Oslo (HISP UiO), il existait déjà deux initiatives locales distinctes au Mozambique sur la prévision de l’incidence du paludisme en fonction du climat. Cependant, malgré quelques résultats prometteurs, plusieurs difficultés persistantes ont empêché ces modèles d’être utilisés de manière systématique pour guider les décisions de planification des programmes de lutte contre le paludisme.

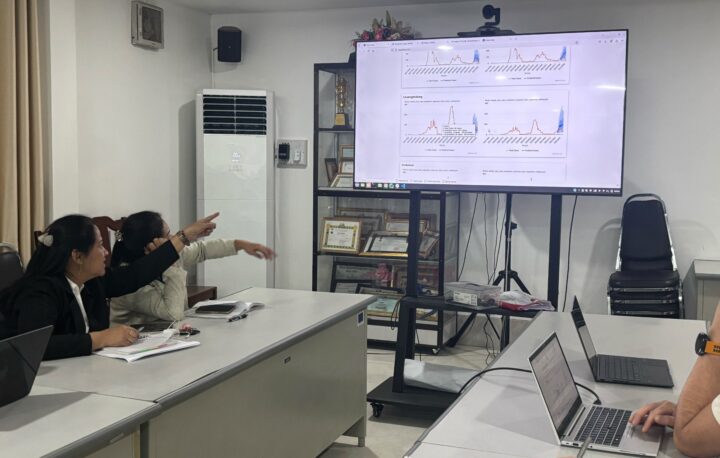

Au Laos, un modèle d’alerte précoce a été testé comme preuve de concept pour quelques maladies sensibles au climat, produisant des résultats potentiellement utiles pour la dengue mais des prévisions moins précises pour les maladies diarrhéiques. Toutefois, la validation du concept n’a pas été adoptée ou intégrée dans le système d’information national, ce qui a empêché le ministère de la santé d’en faire un usage courant et de prendre des décisions.

Pour tirer les leçons des progrès et des difficultés rencontrés au Mozambique et au Laos, l’UIO HISP a lancé une collaboration de recherche-action entre les groupes HISP locaux et les parties prenantes du secteur de la santé dans chaque pays. Ce travail nous a permis d’identifier plusieurs obstacles techniques et défis socio-techniques qui ont entravé l’utilisation courante des prévisions sur le paludisme, notamment les obstacles à l’intégration et à l’harmonisation des données climatiques et sanitaires, la complexité des outils de modélisation sur mesure, les limites qu’ils imposent pour tester plusieurs modèles et la difficulté de les intégrer aux systèmes nationaux DHIS2 qui faciliteraient leur utilisation courante. Ces enseignements ont guidé le développement de la plateforme de modélisation Chap par le HISP UiO, un outil open-source indépendant des modèles et des plateformes qui permet aux pays de développer, de tester et d’exécuter plusieurs modèles côte à côte, avec une documentation solide, un soutien à l’interopérabilité et une intégration transparente avec DHIS2.

Explorer les efforts de modélisation en cours au Mozambique

Le climat et la santé étant un nouveau domaine pour le réseau HISP – et pour nombre de nos partenaires des ministères de la santé dans les pays à faible revenu – un objectif clé de la phase initiale du projet DHIS2 Climate & Health était de tirer des enseignements des expériences nationales antérieures afin d’informer notre travail et, en fin de compte, de combler les principales lacunes qui ont limité l’adoption et l’échelle dans les pays grâce à des solutions technologiques robustes et à code source ouvert. Les parties prenantes du Mozambique avaient déjà présenté leur travail avec DHIS2 et les données météorologiques lors de la conférence annuelle de DHIS2 en 2023, c’était donc un endroit naturel pour commencer notre recherche approfondie.

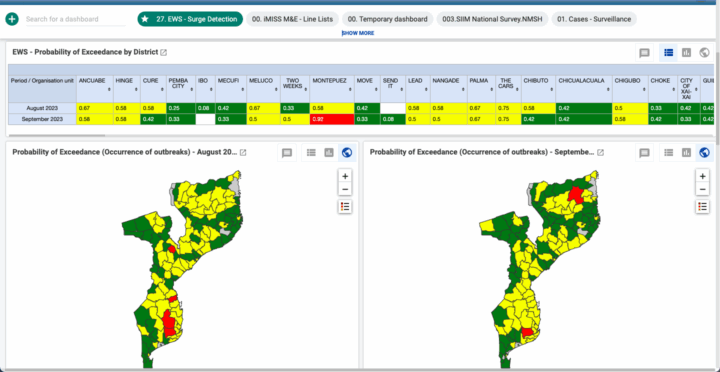

Au début de l’année 2024, il existait (à notre connaissance) deux projets distincts de prévision du paludisme en fonction du climat au Mozambique. L’une de ces initiatives a été lancée par l’Institut national de santé publique (NIPH). Il a exploré l’utilisation d’une version adaptée d’un modèle de prévision statistique à court terme fourni par l’OMS TDR/Université de Göteborg dans le cadre du projet EWARS, dans le but de générer des alertes mensuelles ou hebdomadaires dans le cadre d’un système d’alerte précoce du paludisme de routine, ainsi que plusieurs modèles développés en interne par le NIPH, y compris un modèle de prévision à moyen terme (saison complète). Les prévisions sur le paludisme produites par le NIPH à l’aide de ses propres logiciels étaient destinées à soutenir la cartographie des risques, la planification et les décisions d’allocation des ressources par le PNLP afin d’adapter les interventions contre le paludisme. L’HISP UiO n’a pas pu accéder au code de ces modèles, ce qui a rendu difficile leur évaluation ou leur intégration dans notre projet. Nos recherches nous ont également appris que les modèles NIPH n’étaient pas intégrés aux données sanitaires de routine du système national DHIS2 du Mozambique – l’exécution des modèles était un processus manuel réalisé de manière ad hoc – et que les prévisions qui en résultaient n’avaient pas été intégrées dans l’utilisation de routine par le PNLP.

L’autre initiative a été coordonnée par le ministère de la santé, avec le soutien technique de Saudigitus (HISP Mozambique), à l’aide d’un modèle statistique de prévision à court terme développé à l’origine par un chercheur de l’université de Lancaster. Cette initiative a permis de présenter les résultats du modèle sur un tableau de bord DHIS2, développé en partenariat avec la Clinton Health Access Initiative (CHAI). L’équipe de l’UiO du HISP a exploré le système du MOH/CHAI lors d’une visite en personne qui comprenait des réunions avec Saudigitus, les développeurs de modèles et les parties prenantes concernées, ainsi qu’un examen approfondi du code.

En examinant le code et en dialoguant avec le développeur du modèle original, plusieurs problèmes sont apparus. Tout d’abord, alors que le modèle avait utilisé des données climatiques lors de sa création quelques années auparavant, le pipeline permettant d’introduire des données climatiques dans le modèle avait depuis cessé de fonctionner, ce qui signifiait qu’il produisait des prévisions basées uniquement sur des données historiques relatives au paludisme. Deuxièmement, le modèle reposait sur une installation manuelle dans un environnement informatique distinct de l’infrastructure de données de santé basée sur DHIS2, et sur l’extraction et le transfert manuels d’ensembles de données de DHIS2 vers le modèle. La complexité de cette configuration manuelle a fortement limité le potentiel de mise en œuvre de ce modèle dans le cadre d’une utilisation de routine, et la conception sur mesure du logiciel en tant que projet de recherche (par opposition à un outil logiciel au niveau de l’entreprise) a rendu difficile l’intégration avec DHIS2 pour des entrées de données rationalisées et la diffusion des résultats. En raison de ces problèmes d’intégration des données, le projet du ministère de la santé n’avait pas atteint un stade où les parties prenantes concernées avaient été en mesure d’évaluer le fonctionnement du modèle.

Enfin, nous avons également découvert que de nombreux ajustements techniques avaient été apportés au code original du modèle pour qu’il fonctionne avec les formats de données et l’environnement informatique locaux, mais qu’au cours des années qui ont suivi l’installation initiale, le développeur du modèle avait produit une version améliorée du modèle sous-jacent lui-même. Afin de tirer parti du nouveau modèle – ou de le remplacer par un autre, tel qu’un modèle développé par le NIPH – l’équipe du Mozambique devrait effectuer une deuxième fois le travail manuel approfondi d’adaptation locale, comme tout autre pays intéressé par l’adaptation de ce travail à son propre contexte.

Tirer les leçons de la mise en œuvre de l’EWARS-csd de l’OMS au Laos

Au Laos, le bureau national de l’OMS et un chercheur de l’université de Göteborg ont collaboré avec le ministère de la santé pour tester EWARS-csd (une version du logiciel EWARS qui intègre des données climatiques) à titre de validation de principe, mais ne l’ont pas installé dans l’infrastructure du système national d’information sur la santé. Au cours du processus de test, il est apparu que pour que le système d’alerte précoce fonctionne comme prévu, il fallait mettre en place des canalisations automatisées et transparentes à partir des sources de données sanitaires de routine du pays (dans le DHIS2) et des sources de données climatiques.

DHIS2 est déjà une plateforme hautement interopérable, avec des API bien documentées et ouvertes basées sur REST. Par conséquent, DHIS2 est généralement capable d’interopérer avec d’autres systèmes qui prennent en charge une API aussi robuste (et ouverte). Les experts DHIS2 du HISP UiO et du HISP Vietnam (notre groupe partenaire local qui soutient les systèmes DHIS2 nationaux au Laos) ont travaillé avec le bureau national de l’OMS et le ministère de la santé pour tenter d’intégrer le système DHIS2 du Laos à EWARS-csd, mais ils se sont heurtés à des obstacles techniques qui ont empêché l’automatisation de l’échange de données entre les deux plateformes, en particulier l’absence d’une API dans EWARS-csd. Alors qu’il existait déjà un soutien institutionnel pour l’utilisation potentielle du système EWARS-csd au Laos, ces défis techniques l’ont empêché d’être utilisé de manière routinière.

Les enseignements tirés de la recherche-action éclairent l’approche du HISP en matière de développement de la plateforme de modélisation Chap.

Sur la base de notre recherche-action avec les parties prenantes au Mozambique et au Laos, de nos observations sur les tentatives d’opérationnalisation des modèles de prévision du paludisme dans ces pays et d’une analyse documentaire sur la modélisation du paludisme et de la dengue en fonction du climat, l’équipe de l’UiO du HISP a décidé de suivre une approche quelque peu différente du statu quo dans le domaine de la modélisation du climat et de la santé.

Dans l’approche standard, l’adaptation locale des modèles existants n’est pas seulement limitée à l’adaptation aux différentes maladies prioritaires, aux données de modélisation et aux horizons de prévision. Elle nécessite souvent des correctifs techniques supplémentaires pour gérer les différences entre les environnements informatiques et les formats de données. Cela a permis d’éclairer une décision centrale de l’équipe de l’UiO du HISP : distinguer le modèle statistique de base des fonctionnalités de soutien à la science des données telles que l’analyse des données, l’évaluation et la diffusion des résultats. Plutôt que de développer un système sur mesure construit autour d’un modèle spécifique, le HISP UiO a développé une plateforme logicielle modulaire – la plateforme de modélisation Chap – quifournit une interface standardisée dans laquelle n’importe quel modèle statistique peut être incorporé, et où tous les modèles peuvent partager une fonctionnalité unifiée et robuste pour le traitement des données et l’interopérabilité du système. Cette fonctionnalité d’appui peut être personnalisée localement indépendamment de l’adaptation du modèle. L’interface unifiée permet également d’évaluer différents modèles de manière rigoureuse et personnalisable, côte à côte.

S’appuyant sur l’approche HISP de co-création de solutions logicielles avec les utilisateurs nationaux et de solutions génériques, réutilisables et extensibles, la plateforme de modélisation Chap a été conçue pour combler une lacune critique observée dans tous les pays : le manque d’infrastructure de modélisation robuste pour accueillir plusieurs modèles et faciliter les pipelines de données en temps réel à partir de systèmes de données de routine tels que DHIS2. Il est important de noter que Chap a été développé dans le cadre du projet DHIS2 for Climate & Health, qui vise à tirer parti des systèmes DHIS2 existants, des données et des capacités locales dans plus de 75 pays où DHIS2 est utilisé à l’échelle nationale. La plateforme Chap a été conçue dès le départ pour s’intégrer parfaitement à DHIS2, tant pour l’entrée des données que pour la diffusion des résultats. Combiné au développement parallèle de l’application DHIS2 Climate, qui facilite l’intégration et l’harmonisation des données climatiques avec les données de santé dans DHIS2, cela résout efficacement les problèmes de flux de données rencontrés au Mozambique.

Parce qu’elle a été conçue dès le départ pour fonctionner dans le cadre de l’infrastructure nationale d’information sanitaire existante et des flux de données de routine, la plateforme Chap permet aux pays de développer, d’évaluer et d’exécuter des modèles de manière agile. Grâce à Chap, les pays peuvent évaluer plusieurs modèles côte à côte afin de déterminer celui qui convient le mieux à leur contexte et de voir quelles sources de données contribuent à l’amélioration des prévisions. Ils peuvent également adapter les modèles libres disponibles à leur contexte ou développer leurs propres modèles, qui peuvent ensuite être facilement partagés par Chap pour être réutilisés et adaptés dans d’autres pays et contextes.

Reconnaissant que de nombreux pays et parties prenantes peuvent choisir d’utiliser d’autres plateformes de données que DHIS2, et compte tenu des difficultés rencontrées par le HISP en raison du manque de soutien à l’interopérabilité dans la solution modèle préexistante au Mozambique, Chap a également été conçu pour être agnostique en termes de plateforme, permettant l’intégration avec d’autres systèmes de données et logiciels. Comme Chap est également agnostique en matière de modèles, il peut servir d’architecture générique partagée pour le développement et le test de modèles que les pays peuvent utiliser sans avoir à dupliquer les efforts d’intégration et d’adaptation technique pour chaque nouveau modèle statistique qu’ils veulent essayer.

En ce qui concerne la fonctionnalité de science des données de Chap, l’ouverture de la plateforme et notre collaboration directe avec les parties prenantes locales permettent à l’équipe du HISP de voir les besoins comportementaux de chaque composant dans son contexte dès le départ, ce qui contribue à garantir que les solutions techniques conçues par le HISP sont pertinentes pour les parties prenantes locales et permet de travailler sur différents aspects et de les améliorer en parallèle. Le développement d’une fonctionnalité de traitement et d’évaluation des données générique à la plateforme Chap, plutôt que redondante pour chaque modèle, permet à une communauté plus large de se réunir pour développer une fonctionnalité plus sophistiquée et rigoureusement testée pour ces aspects. Le fait de disposer d’une fonctionnalité unifiée de traitement et d’évaluation des données dans les différents pays, malgré l’utilisation de modèles statistiques potentiellement différents, favorise le partage d’expériences et facilite la création de ressources d’appui communes, telles que des supports de formation, qui peuvent également être facilement réutilisés et adaptés.

Enfin, l’utilisation des meilleures pratiques pour le développement de logiciels libres dès le départ, y compris des bases de code rigoureuses et génériques, le versionnement des logiciels, l’utilisation de solutions standard telles que la conteneurisation (comme Docker), et une documentation complète sur l’installation, la configuration et l’utilisation, facilite le déploiement de Chap par les pays et sa mise à jour au fur et à mesure que l’équipe HISP UiO continue d’apporter des améliorations itératives à la plateforme dans le cadre de notre projet de recherche-action en cours. Cela réduit le temps qu’il faut consacrer à l’adaptation de la plate-forme logicielle sous-jacente, ce qui permet aux modélisateurs de passer plus de temps à travailler sur les modèles eux-mêmes.

L’accent mis sur l’ouverture, la co-création itérative avec les partenaires locaux et la conception pour l’adaptabilité, l’intégration et la réutilisation est au cœur de l’approche HISP, qui a guidé le travail de l’UIO HISP et du réseau HISP depuis plus de 30 ans. L’application de cette approche au domaine de la modélisation offre une solution potentielle aux approches cloisonnées et personnalisées qui ont limité le potentiel des pays à mettre en pratique la prévision des maladies sensibles au climat.

Soutenir l’interopérabilité de l’EWARS avec le DHIS2

Au-delà des modèles eux-mêmes, nous avons également constaté dans nos recherches que les outils existants de prévision des maladies sensibles au climat offrent également des fonctionnalités supplémentaires utiles aux acteurs de la santé (telles que la production d’alarmes pour les épidémies prévues), et qu’il existe déjà un soutien institutionnel pour leur déploiement dans les architectures des systèmes nationaux d’information sur la santé. Ce fut le cas pour EWARS-csd au Laos. La solution à laquelle nous sommes parvenus ne consistait pas à remplacer ce système, mais à faciliter son utilisation efficace en rationalisant la connexion avec DHIS2 et Chap.

Pour ce faire, le HISP UiO a travaillé avec l’équipe de l’Université de Göteborg pour introduire une API pour le système EWARS-csd. Nous avons travaillé avec l’université pour tester la nouvelle API comme moyen de recevoir les alertes et les alarmes générées par EWARS-csd en tant que points de données dans DHIS2 pour alimenter les tableaux de bord d’alerte précoce et générer des notifications pour les utilisateurs du système de santé.

Le développement d’un nouveau code a été nécessaire pour faciliter la transformation des entrées et sorties de données de EWARS-csd vers DHIS2 et vice versa. Des scripts ad hoc pour de telles transformations peuvent être difficiles à maintenir dans le temps ; par conséquent, l’UiO du HISP a pris la décision d’intégrer ce code dans la plate-forme Chap pour faciliter la transformation des données nécessaire pour que EWARS-csd et DHIS2 soient en mesure d’envoyer des données et des informations de manière bidirectionnelle. Il s’agit d’une solution rationalisée pour relever le défi de la gestion des différences entre les environnements informatiques et les formats de données mentionnés ci-dessus, et d’une solution qui peut être adoptée par d’autres pays utilisant le système EWARS-csd en même temps que le DHIS2.

D’autres leçons apprises aident à guider le travail du HISP et peuvent profiter à d’autres dans le domaine de la modélisation de la santé.

En plus d’éclairer le développement et la mise en œuvre de la plateforme de modélisation Chap, l’expérience du HISP au Mozambique a permis de tirer plusieurs enseignements que nous mettrons à profit dans nos futurs travaux sur le DHIS2 pour le climat et la santé. Ces enseignements peuvent également être utiles à d’autres personnes travaillant dans le domaine de la modélisation.

Tout d’abord, lors de l’exploration des systèmes existants dans les pays, il est essentiel d’avoir accès à l’ensemble du code de fonctionnement afin de déterminer comment une solution fonctionne réellement. C’est pourquoi il est très utile que le code soit accessible au public dès le départ, afin d’éviter de consacrer beaucoup de temps et d’efforts pour y accéder. Il est également essentiel d’avoir accès non seulement au modèle générique sous-jacent, mais aussi au code adapté qui est réellement utilisé dans un pays donné, car c’est le seul moyen de savoir quelles données sont réellement utilisées et quels résultats spécifiques sont générés.

Deuxièmement, même lorsqu’un modèle semble proche d’une utilisation réelle, il peut subsister d’importantes lacunes, à la fois socio-techniques et purement techniques, pour parvenir à une véritable utilisation opérationnelle. D’un point de vue purement technique, un effort de développement substantiel peut être nécessaire pour passer de scripts fonctionnant sur des infrastructures séparées avec une préparation manuelle des données et une diffusion des résultats à une solution qui peut être exécutée régulièrement sur des flux de données de routine avec une diffusion rationalisée des résultats aux parties prenantes concernées. Sur le plan socio-technique, il est important de valider les modèles avec les parties prenantes locales pour s’assurer que les résultats sont pertinents, significatifs, exacts et utilisables, et d’étudier les flux de travail existants, les procédures opérationnelles normalisées et les canaux de diffusion pour s’assurer qu’une fois qu’un système d’alerte précoce est prêt pour une utilisation de routine, il y a suffisamment d’adhésion, de confiance et de soutien organisationnel pour faciliter l’utilisation de ses résultats.

Enfin, nous constatons que le fossé entre les institutions, la propriété et l’utilisation des données que nous avons observé au Mozambique est un thème récurrent dans d’autres pays, en particulier ceux qui disposent à la fois d’un ministère de la santé et d’un institut national de santé publique. Au Mozambique, le HISP a constaté que le ministère de la santé est le propriétaire des données sur le paludisme du pays et l’agence de santé habilitée à agir sur ces données, tandis que le NIPH fournit des services d’analyse de données pour répondre à des questions politiques spécifiques ou pour soutenir des projets et des initiatives spécifiques. Les écarts entre ces organisations, qui peuvent être à la fois techniques et socio-techniques, peuvent compliquer la tâche d’un programme de lutte contre le paludisme au sein d’un ministère de la santé qui souhaite rendre opérationnelles des analyses et des prévisions ad hoc produites par un institut national de santé publique. Encourager les deux agences à utiliser une plateforme de modélisation commune, telle que Chap, pourrait être une solution à ce problème.

Apprenez-en plus sur Chap et l’application de modélisation DHIS2 avec cette présentation de la conférence annuelle DHIS2 2025 :